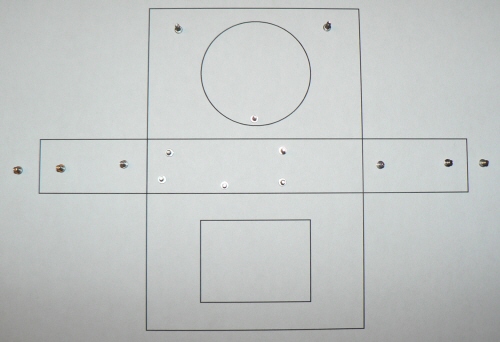

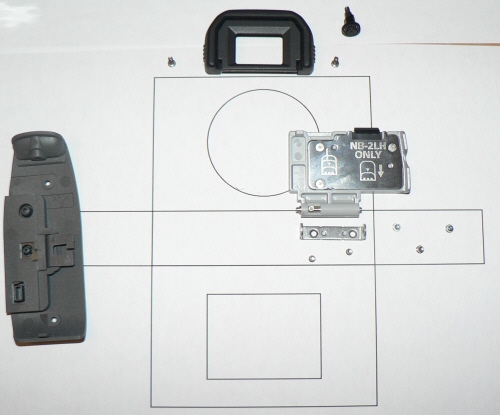

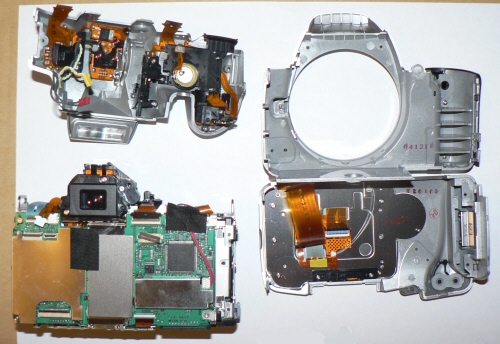

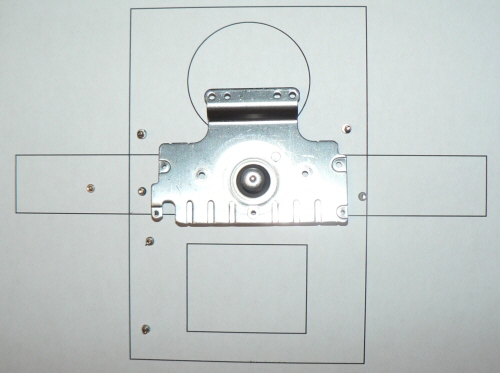

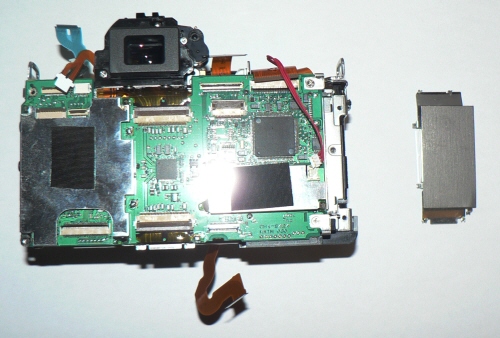

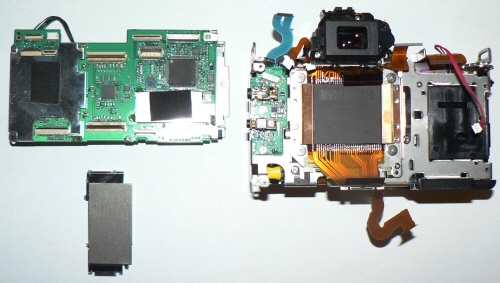

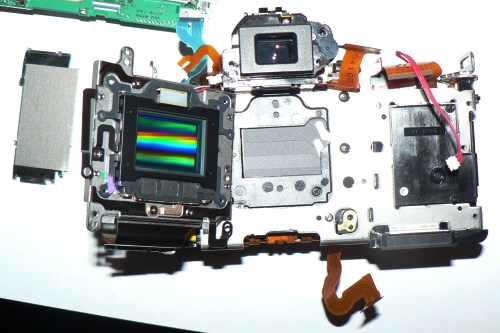

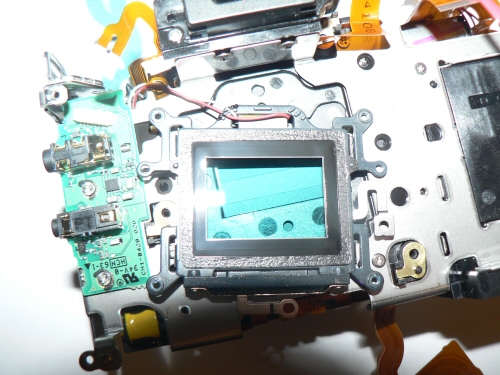

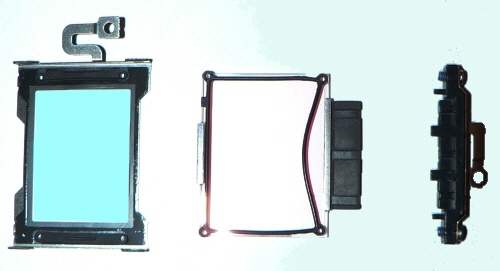

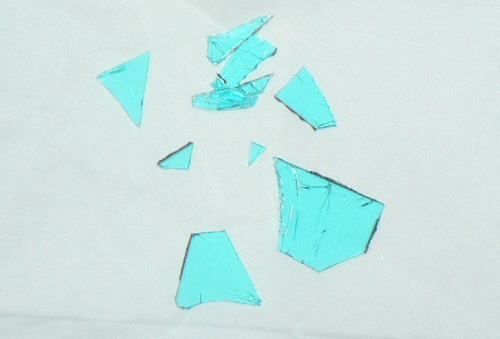

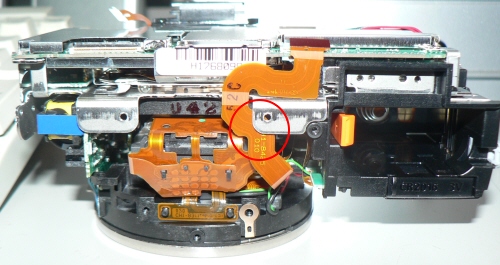

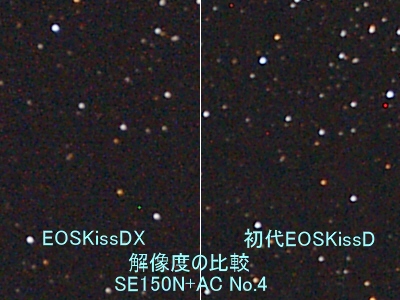

EOS Kiss Digital Xの赤外線カットフィルタ除去改造1.赤外線カットフィルタ除去の動機一眼レフデジカメで星雲・星団を撮影する場合、最大の課題は、Hα光が 写らないことです。これが写らないと、星雲・星団撮影の楽しみが大幅に 減ってしまいます。 初代EOS Kiss Digitalは瀬尾様に改造頂きましたが、中古なら4万円で 入手できるカメラを、4〜5万円で改造してもらうというのは、ちょっと抵抗が あります。 そこで、後継機が出て安くなったEOS Kiss DXの中古を購入し、2008年6月2日 に自分で赤外線カットフィルタを除去できないか、挑戦してみました。 さて、結果はいかに? 改造機の仕様 ・EOS Kiss Digital Xをベースとする。 ・赤外線カット兼色補正フィルタのみを取り除く。 これにより、紫から赤外線までの光の撮影が可能となる。 実際に天体を撮影する場合は、赤外線や光害をカットする フィルタを使用する必要あり。(比較結果は、こちら) ・そのままではカメラレンズによっては無限遠にピントが合わなくなる可能性有り。 ローパスフィルタとFFフィルタを使用すれば、十分、ピントが合いました。 ローパスフィルタを除去してFFフィルタのみの場合は確認中。 注意.下記の内容を参考にして改造を行った場合、メーカーや販売店の保障 を受けることは出来なくなり、レンズのピントが合わなくなり、更に、失敗 すれば元に戻すことが出来なくなる可能性があります。このような不利益や 損害が発生しても、一切責任は負いませんので、自己責任で作業下さい。 2.EOS Kiss Digital Xの赤外線カットフィルタ除去手順(1)準備するもの ・中古のEOS Kiss Digital X:39,800円で購入 ・精密ドライバ:100円ショップで105円で購入 ・半田ゴテ(25W以上のやや強力なものが良い)と半田 フラックスがあればもっと良い ・部品を置く紙 その他、ピンセットもあると便利(私は使用せず) (2)最初に、2台のEOS Kiss Digital XにふたをしてISO400、100秒で撮影し、 ノイズを確認しました。その結果、元々所有していたものより、今回中古 で購入したカメラの方が、30%程度ノイズが少ないことが判明し、中古品 を改造することに決定。(ファームのバージョンも新しい。) 以前に私が購入したEOSKissDXのノイズ(ISO400,100秒を8倍強調) 今回中古で購入したEOSKissDXのノイズ(ISO400,100秒を8倍強調) (3)紙に展開図を書く。 (4)マウント部分を除く全てのネジ(下記の14箇所)を外す。ネジの長さ、色が 異なるので、場所が分かるように、展開図の上に置く。 (5)電池ボックスのふた、視度調整ネジ、ファインダの枠を外し、これらの下に 隠れているネジを外す。CFカードスロットのふたの中のネジも外す。 (6)ここで、本体の前と後ろのキャビを引っ張ると、下の写真のように、4分割できる。 ここでコネクタを外す時に、フレキシブルケーブルは全てロックされている事に 注意が必要です。全て、茶色の部分を持ち上げると外れます。特に、液晶パネル のコネクタは、他のコネクタと逆側を持ち上げることに注意。 (7)三脚取り付けネジと基板を固定しているネジを外す。 (8)本体の基板中央にあるシールド(写真右のもの)の半田を外す。全部で、7箇所で 固定されている。 (9)基板につながっているフレキシブルケーブルを外す。同じく茶色の部分を持ち上げる と外れます。特に右上のコネクタは、他のコネクタと逆側を持ち上げることに注意。 (10)本体中央にあるCMOSセンサーユニットのネジを外し、ユニットを外す。超音波振動子 の外し方が分からないので、つないだままにしました。(線を切らないように注意) (11)CMOSセンサーユニットのネジを外し、CMOSセンサーとフィルタ枠を分離する。 (12)フィルタ枠についているネジを2本外し、フィルタを取り外す。左の青いフィルタ が、取り除きたい赤外線カット兼色補正フィルタ。中央が、セルフクリーニングに 使用するローパスフィルタ。 (13)青っぽいフィルタが赤外線カットフィルタですが、強力なボンドで固定されており、 外せません。ティッシュではさんで、力を入れたら割れてしまいました。元には 戻せません! ありませんでした。セルフクリーニング機能が使えなくなりますが、後々の メンテナンスは容易です。元に戻せるように、大事になおしておきましょう。 (14)後は、分解とは逆に組み立てていきます。注意点は、次の通り。 ・ローパスフィルタとCMOSセンサーの間に、ゴミが入らないようにする 必要があります。(難しい!) ました。 ・ローパスフィルタのゴム枠の取り付けと、ローパスフィルタを振動子に 取り付けるのに、ちょっとコツが必要です。ゴミや傷を付けると致命的 なので注意。 ・基板のシールドやケーブル部分についていた黒いテープは、必ず元の 位置に戻しましょう。上の(6)の写真を参照。 ・底のフレキシブルケーブルの引き回しに注意。(下の写真の赤丸) ・ネジの種類は間違えないように! |